告别进度延误与成本超支:如何利用工程项目管理软件实现精细化管控?

在竞争激烈的建筑工程领域,进度延误与成本超支是长期困扰企业的核心痛点。传统管理方式依赖人工、信息割裂、协同低效,常导致项目动态难以及时掌握,风险发现滞后,最终侵蚀企业利润。如何突破这一困局?专业的工程项目管理软件通过数字化手段,正成为企业实现项目全生命周期精细化管控的关键工具。

工程项目管理的核心痛点与数字化破局

建筑工程企业普遍面临一系列严峻挑战:现金流管理薄弱、成本不可控、项目进度滞后、质量问题频发以及安全风险高企。这些问题的根源在于信息不透明、流程不贯通、决策缺乏实时数据支撑。工程项目管理软件的价值,在于构建统一的数据平台,实现业务在线化、数据可视化、协同高效化。以红圈工程项目管理系统为例,深度聚焦工程建设管理领域,基于自有PaaS平台+SaaS模式,为工程企业提供涵盖项目资金管理、成本控制、物资管理、劳务管理、安全质量管理等核心功能的数字化解决方案。通过将线下业务迁移至线上,系统有效连接项目各参与方与环节,为管理者提供实时、准确、有效的决策依据。

精细化管控的核心能力:数据驱动与智能协同

优秀的工程项目管理软件,能够从多个维度赋能企业精细化管理:

动态监控与风险预警

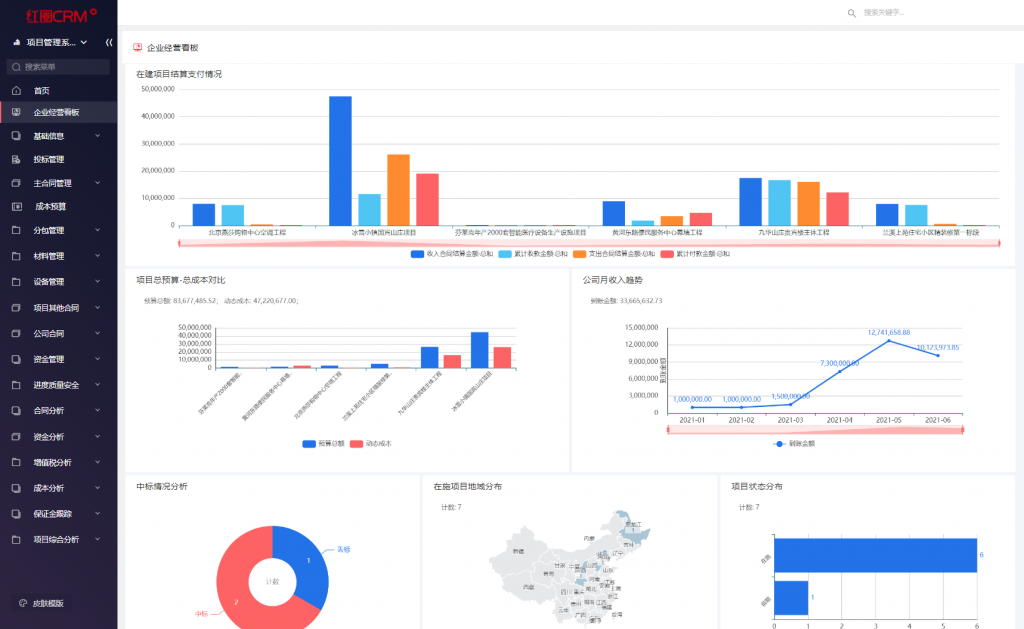

软件的核心在于实时掌握项目状态。红圈系统通过仪表板和数据看板,可视化呈现项目关键指标。例如,资金管理模块让现金流状况一目了然,并可实现“超预算实时预警”,帮助企业及时采取整改措施。物资管理模块则对材料进行“材料量价全流程监管”,利用历史价格平台为采购决策提供依据。这种动态监控能力,使管理者能洞悉风险于萌芽,变被动应对为主动干预。

全流程协同与效率跃升

打破部门壁垒是实现高效协作的基础。红圈系统内置协同平台,通过协同办公数字化实现全程留痕,资料数据线上存储支持按权限实时查询,同时使决策审批便捷化,有效避免领导“盲签”。现场人员通过移动智能终端实时采集数据并上报情况,管理者无论身处何地都能远程在线管理,实时了解工程现状,大幅压缩沟通链条,提升整体运营效率。

成本精准控制与效益优化

成本失控是项目超支的主因。红圈的成本管理模块能够实现人材机实际成本自动归集汇总,并支持成本数据实时对比分析,保证成本可控,最终让项目动态利润清晰可见。这解决了传统手工归集效率低、误差大的问题,为成本控制提供了坚实的数据基础。部分软件更进一步,引入AI能力辅助深度分析。例如红圈的“AI报表助手”能秒级解析业务报表(如《成本多算对比分析表》),自动定位异常指标、生成根因解读与改善建议,提升成本分析效率与深度。

智能决策与持续进化

现代项目管理软件正深度融合AI技术,驱动决策智能化。红圈AI提供的“项目360°AI解读”功能,通过整合项目全维经营指标(资金、成本、合同、付款等),一键生成项目全景作战图,利用大模型深度解读经营风险与应对策略,将复杂数据转化为清晰决策语言,显著提升经营决策效率。AI录单助手则利用大模型自动识别各类单据(如合同、结算单、出入库单),实现从图像识别到系统录入的秒级闭环,减少90%人工操作,极大提升数据录入的效率和准确性,为后续分析决策提供及时可靠的基础。

选择适配工具,释放长期价值

面对市场上多样的工程项目管理软件,企业选择时需考量自身规模与需求。对于众多中小型工程企业而言,具备以下特点的解决方案更具吸引力:

轻量灵活,低门槛

采用公有云SaaS模式,“不需要硬件及信息技术人员投入”,以租代购,降低初始投入和运维负担。

专业化,行业适配

功能应深度聚焦工程行业特性。红圈系统已深入房屋建筑、市政工程、公装工程、机电工程、新能源工程(如集中式光伏、分布式光伏、光伏EPC总包)等垂直领域,提炼了不同行业的基本需求场景和系统方案,内置行业最佳经营监控指标。

灵活可配,扩展性强

基于强大的PaaS平台开发,能够满足客户的个性化需求,产品扩展性强,可伴随企业成长而持续演进。

可靠的服务支撑

成功落地离不开专业的本地化服务。例如,和创科技在全国17个城市建立了本地化服务团队,能提供专属行业专家的咨询、实施及培训服务,确保企业快速将工具价值转化为管理效能。

进度延误与成本超支并非不可战胜的顽疾。通过引入像红圈工程项目管理系统这样专业化、智能化、行业深度适配的工具,企业能够构建起“数据驱动决策、流程线上协同、风险实时预警”的精细化管控体系。当项目资金状况是否安全、经营风险是否可控、过程成本是否合理、项目利润是否达预期都能被实时掌握时,企业便真正掌握了项目成功的主动权。这不仅意味着有效告别延误与超支,更标志着企业向信息化、数字化、智能化转型升级迈出了坚实步伐,为提升核心竞争力、实现可持续发展奠定坚实基础。

近来,“数字化转型”成了一个高频词,且热度不断在增高。业内许多人士都在谈论这个话题,大有谁不谈“数字化转型”谁就是个“落伍者”之状。为便于在相同语境下讨论问题,今天我也凑个热闹,以“数字化转型”为题,谈一点粗浅认识,就教于同行。

京公网安备 11010802037035号

京公网安备 11010802037035号