十五五改革下,国有工程企业项目管理如何破局?红圈系统给出数字化答案

做国有工程企业的管理者,你是不是常遇到这种尴尬:明明制度写得密密麻麻,可项目上一笔大额支付到底合不合规,要等事后才知道;想看看某个项目的真实盈利,拿到的报表却是“层层加工”后的版本,成本、进度全是“大概齐”;每月开经营分析会,一半时间都在核对Excel表,等数据凑齐了,市场早变了……这不是某家企业的个案,而是“十五五”国企从“管资产”向“管资本”转型中,国有工程企业普遍卡壳的地方。项目是工程企业的“命脉”,资本效益全靠项目落地兑现,但传统管理模式下,“管不住、看不清、决策慢”的堵点,偏偏成了“管资本”的绊脚石。别急,红圈工程管理系统给出了破局的答案——用数字化把项目管理的“堵点”变成“通途”,让“管资本”不再是纸上谈兵。

先直面问题:国有工程企业项目管理的3个“老大难”

想解决问题,得先把“痛点”说透。国有工程企业项目多、分布广、链条长,传统管理模式下,这3个堵点几乎绕不开:

1.制度“硬”不起来:流程在线下,风险拦不住

你手里的制度手册可能厚得能当砖头:合同要评审、付款要走流程、变更要备案……可到了项目现场,情况就变了:分包合同改了条款,先执行再补手续;大额工程款支付,口头沟通就先付了,事后再补审批单;安全隐患整改通知发下去,到底落没落实,全靠项目组“口头汇报”。不是制度不好,是流程没“锁”在线上——总部看不到实时进展,只能靠事后查报表“救火”,资本使用的合规性、安全性,始终悬着一颗心。

2.数据“透”不下去:层层汇总后,真相藏雾里

工程项目的核心数据,像进度、成本、资金,本来该是“透明账”,可到了总部层面,就成了“糊涂账”:项目组报进度,为了“达标”稍微提前几天;分公司汇总成本,为了“合规”模糊掉几笔超支;资金余额统计,为了“好看”延迟录入应付账款。等总部拿到数据,早已不是项目的“原始样貌”。想判断项目赚不赚钱?只能“毛估估”;想知道资金流到哪了?只能听“大概齐”。数据黑洞像浓雾,把资本效益的真相全遮住了。

3.决策“快”不起来:时间耗在整理上,战略没精力

每月一次的经营分析会,本该是“定策略、解难题”的关键会,可实际呢?财务部门要从10多个分公司、上百个项目收Excel表,手动核对数据、调整格式,光整理就花三四天;业务部门要对着一堆Word报告,找关键信息;等所有人把数据凑齐,会议上能做的也只是“念报表”,根本没时间深析问题、定对策。等发现某个项目成本超支,止损的最佳时机早过了;等意识到某块业务资本效率低,资源已经浪费了——“慢半拍”的决策,怎么跟得上“管资本”的节奏?

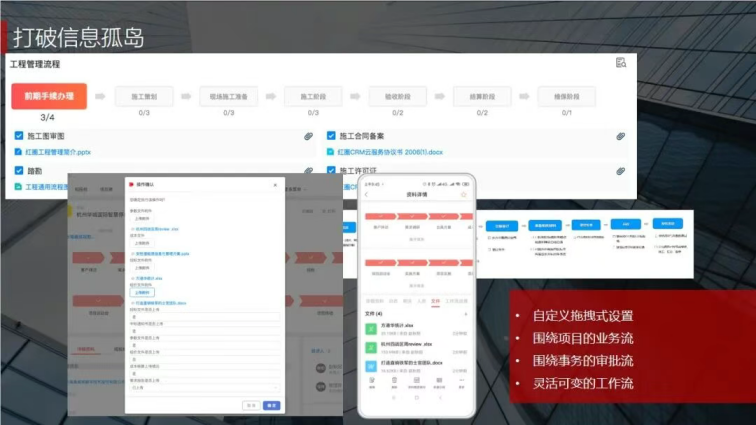

这3个堵点,本质是“老办法”跟不上“新要求”。“十五五”要做“管资本”,靠人工盯、纸质挡、Excel算,肯定不行。得用一套能打通“数据-流程-决策”的数字化工具,把管理从“被动救火”变成“主动掌控”。红圈工程管理系统,就是干这个的。

红圈破局:3大核心能力,把项目管理“管到根上”

红圈不是简单的“记账软件”,而是帮国有工程企业把“管资本”落到项目上的“数字化抓手”。它的逻辑很直接:你缺什么,我补什么;你堵在哪,我通在哪。

1.数据穿透:一竿子插到底,再也不用“雾里看花”

“管资本”的第一步,是得看清资本花在哪、赚在哪。红圈先给所有项目建了一套“统一数据标准”——不管是项目现场的施工日志、材料采购单,还是分公司的资金流水、合同台账,所有数据都从“源头”在线生成,实时同步到集团云端,中间没有任何人工“加工”环节。这意味着什么?你在总部办公室,打开系统就能像“做CT”一样,直接“穿透”到任何一个项目的任何一张单据:想查某项目的钢筋采购成本,能看到每一笔采购的供应商、单价、付款时间;想知道某项目的资金余额,能实时看到账户流水,连一笔小额报销都不会漏;想盯进度,能看到现场每天上传的施工照片、进度填报,是不是真的“达标”,一眼就懂。数据不再是“二手货”,资本效益的真实情况,清清楚楚、明明白白。总部既能看全局——所有项目的整体盈利、资金总盘子,也能抓细节——单个项目的成本超支、资金滞后,“管资本”终于有了精准的“依据”。

2.审批留痕:权责锁在线上,资本用在“阳光下”

“管资本”最怕什么?怕资本用得不合规、出了问题找不到责任人。红圈把工程企业最关键的流程——合同评审、预算调整、大额支付、变更签证——全搬到了线上,而且加了“双保险”:

第一,流程标准化:谁申请、谁审核、谁审批,每一步该走哪个部门,系统里全定死。比如一份百万级的分包合同,必须先过项目技术部、再过分公司法务、最后到总部风控,少一步都提交不了,制度的“刚性”终于落了地。第二,操作全留痕:每一次点击“提交”“审核通过”“驳回”,系统都会记下操作人、时间、意见,而且改不了、删不掉。万一后来发现合同有问题,点开系统就能追溯到“谁审的、当时提了什么意见”,问责有依据,优化流程也有方向。从此,资本使用不再是“暗箱操作”,每一笔支出、每一次变更都在“阳光下”,合规性、安全性不用再“靠自觉”,系统替你把好关。

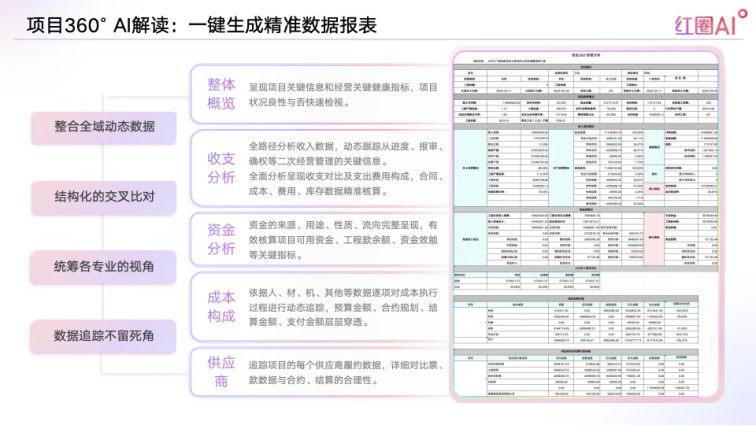

3.AI赋能:从“汇总数据”到“给对策”,决策快人一步

国有工程企业的管理者,不该把时间耗在“算数据”上,该花在“定战略”上。红圈的AI功能,就是帮你把“数据整理”的活儿甩出去,把精力集中在“解决问题”上。

比如项目360°AI解读,你想了解某个项目的情况,不用再让下属写报告——点一下按钮,系统自动生成一份“效益体检报告”:资金够不够用?成本有没有超支?进度是不是滞后?甚至能告诉你“成本超支是因为某分包商频繁变更合同”,连优化建议都给出来。相当于给你配了个“智能参谋”,不用自己扒数据,问题根因、解决方向全清楚。

还有AI报表助手,下属分公司报上来的财务报表、绩效数据,系统秒级就能解析。比如发现“某分公司管理费用率比去年高了5%”,AI会直接关联业务数据,告诉你“主要是差旅费用涨了”,甚至能调出具体的差旅报销记录。你不用再逐行核对报表,几分钟就能摸清各单位的价值创造能力,资本该往哪投、该砍哪块成本,心里门儿清。

这一下,“决策慢”的问题彻底解决了——数据整理交给AI,你聚焦战略;问题分析靠AI,你快速拍板。“管资本”需要的“快反应、准判断”,终于实现了。

“管资本”的核心,是把项目管理“数字化”

“十五五”国企改革,对国有工程企业来说,不是“要不要改”,而是“怎么改到位”。“管资产”是看“有多少项目”,“管资本”是看“项目能赚多少钱、风险能不能控住”——这背后,必须靠数字化撑起来。红圈工程管理系统的价值,从来不是“替代人工记台账”,而是帮企业把“项目管理”和“资本管控”拧成一股绳:用数据穿透让资本“透明”,用审批留痕让资本“安全”,用AI赋能让资本“高效”。对国有工程企业而言,项目管理的数字化,不是“选择题”,而是“生存题”。当你能实时看清每个项目的资本效益、精准控住每个环节的风险,“从管资产到管资本”的转型,才算真正落地。而红圈,就是帮你迈过这道坎的“数字化钥匙”。

近来,“数字化转型”成了一个高频词,且热度不断在增高。业内许多人士都在谈论这个话题,大有谁不谈“数字化转型”谁就是个“落伍者”之状。为便于在相同语境下讨论问题,今天我也凑个热闹,以“数字化转型”为题,谈一点粗浅认识,就教于同行。

京公网安备 11010802037035号

京公网安备 11010802037035号